Une conception de quartier passive et positive

- denislochmann

- 12 août 2020

- 5 min de lecture

Dernière mise à jour : 18 sept. 2020

Le défi énergétique et carbone de la filière bâtiment est plus que jamais une priorité dans la lutte contre le réchauffement climatique. Partagée très en amont avec chacun des acteurs qui font la fabrique de la ville, cette préoccupation pourrait permettre d’engager un processus vertueux d’une optimisation énergétique en proximité.

Je propose d’intégrer à la programmation d’une opération d’aménagement la performance énergétique et GES à six échelons complémentaires :

1. La programmation et la composition du plan de masse :

Planification des orientations solaires, organisation des opportunités de partage d’énergie (mixités fonctionnelles, synergies de voisinages…), mutualisation de stationnements, organisation des mobilités de proximité, composition du paysage...

2. L’optimisation des consommations collectives.

La création d’un quartier génère de nouvelles consommations électriques collectives : éclairage public, pompes de relevage, mobilier urbain, signalétiques lumineuses…

Les consommations peuvent être diminuées d’abord par l’optimisation des usages au strict nécessaire avec par exemple une temporisation et une restriction de l’éclairage public. Le choix des bonnes solutions techniques est un deuxième aspect de la réponse. Le besoin final optimisé pourra également être mis en perspective avec les surplus de production Photo Voltaïque (PV) à l’échelle du quartier.

3. L’optimisation du bâti et des espaces associés

L’ambition de performance peut ensuite être traduite à l’échelon de chaque future construction. L’aménageur dispose de plusieurs moyens d’action pour décliner cette ambition auprès de l’ensemble des constructeurs. Le principal sera le Cahier de Prescriptions qui sera établi sur le quartier. Il peut porter sur au moins trois aspects :

3.1 Les modes constructifs, qui impacteront directement la performance énergétique et carbone : orientation, conception, choix des matériaux …

Quelques chiffres Selon une enquête toute récente, 87% des français ont toujours une image positive des produits biosourcés. Mais 80% d’entre eux sont demandeurs d’informations supplémentaires sur ces produits issus de matières premières renouvelables. Un vrai travail d’information semble donc nécessaire. Les français perçoivent bien la plus-value environnementale et économique de cette filière industrielle, porteuse des préoccupations qui se sont renforcées dans cette période de crise sanitaire. En conséquence 83% des français estiment qu’il est légitime pour les pouvoirs publics de soutenir ces développements.

Notamment 83% pensent que son développement va apporter aux agriculteurs une vraie solution pour sécuriser leurs revenus, 76% pensent que ces produits contribuent efficacement à la ré-industrialisation de la France, 77% considèrent qu’ils contribuent de façon significative à la réduction d’émissions de gaz à effet de serre, 75% considèrent que leur développement va permettre la création de nouveaux emplois à haute valeur ajouté (R&D, Marketing, …). (Source : Enquête IFOP-Association Chimie Du Végétal (ACDV), juin 2020) Rédigez du contenu engageant et organisez votre blog à l’aide de catégories qui permettront à vos visiteurs de trouver du contenu qui les intéresse.

Des outils de sensibilisation et d’information auprès des usagers et des constructeurs doivent accompagner les intentions prescriptives pour atteindre les bonnes performances facilement.

3.2 Le mix énergétique (à savoir la combinaison des différentes sources d’énergies nécessaires au chauffage et aux autres usages du bâtiment) « idéal » qui sera prédéfini à partir d’une compréhension du contexte local et des modes constructifs préconisés.

3.3 Enfin et quels que soient les mix énergétiques retenus, les toitures et les surfaces de stationnement (ombrières…) seront pensées comme des gisements de production Photo Voltaïque (PV).

4. L’évaluation des besoins des IRVE

Quelles que soient les vocations très diverses que peut prendre une opération d’aménagement, les nouveaux besoins en électricité des Infrastructures de Recharge pour Véhicules Électriques (IRVE) sont à étudier dans l’évaluation du besoin en électricité du futur quartier et ce, pour les deux roues ou les véhicules. La recharge des IRVE seront pensées en autoconsommation. Ils auront également demain un pouvoir potentiel de stockage des surplus

5. Autoconsommation individuelle et autoconsommation de quartier

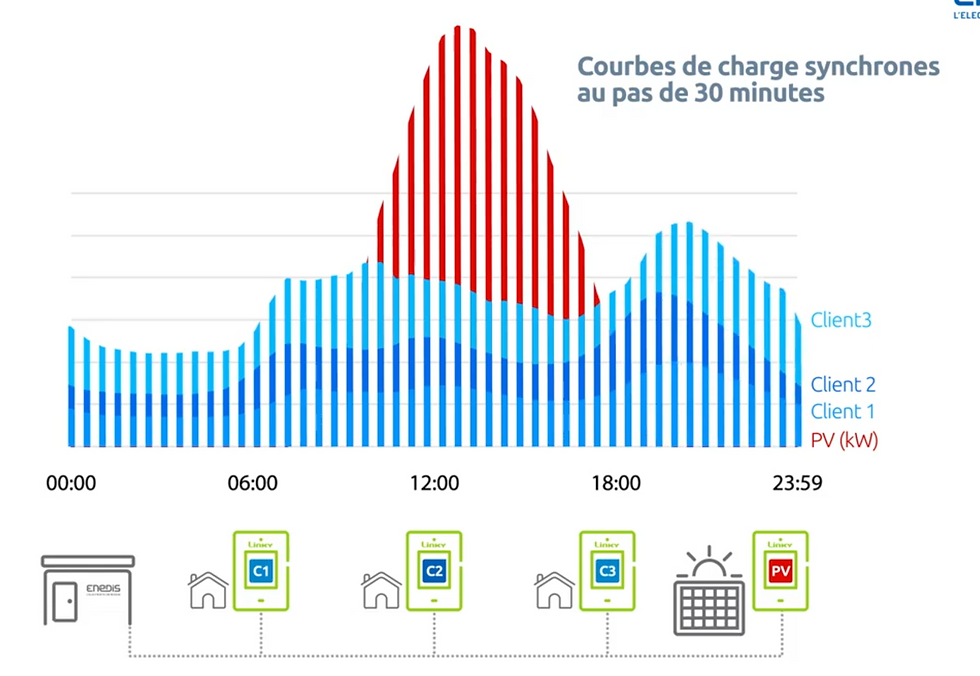

Les derniers textes législatifs facilitent l’autoconsommation de la production électrique individuelle et collective en Photo Voltaïque (PV).

Dès lors, la production à l’échelon de chaque bâti et/ou de parking aérien peut être autoconsommée par ses occupants à l’intérieur même du bâtiment et/ou de ses bornes de recharge, sous forme d’autoconsommation « individuelle ». Cette approche modifie la vision technique et économique antérieure basée sur la réinjection et la revente de la production PV. Le surplus de ce qui n’est pas autoconsommé immédiatement peut être stocké partiellement et individuellement (conversion ECS, charge batteries, conversion hydrogène demain…) abaissant encore de fait le besoin en soutirage énergétique de chaque usager.

Enfin, ce surplus peut désormais être réinjecté sur le réseau public local pour être autoconsommé de manière collective et « étendue » à l’échelle de l’immeuble, d’un ilot ou du quartier dans son ensemble pour être partagé en proximité. Ce partage peut être destiné à des usages communs (parties communes immeuble, éclairage public extérieur…) ou même pour des usages privatifs. Cela sera d’autant plus vrai sur des quartiers à vocations multiples où le foisonnement sera supérieur (mixité fonctionnelle par exemple bureau/logement, logements parking IRVE, ou bureau/équipement). La distance séparant deux participants a fortement évolué pour passer à deux kilomètres et pourrait encore augmenter en zone rurale continentale. Les participants doivent être situés en aval d’un poste transformateur et la puissance cumulée des installations de production doit rester inférieure à 3MW. (3)

Demain, on pourrait même imaginer qu’il puisse être stocké collectivement en proximité pour gérer les interfaces temporelles production/consommation. Cela pourra inclure les IRVE en incluant des bornes de recharges bidirectionnelles ainsi que les autres formules de stockage susceptibles d’émerger dans les années à venir (hydrogène, ….).

Pour terminer, l’excédent final pourra désormais être revendu à l’échelon collectif par « injection » sur le réseau public et valorisée auprès d’un fournisseur d’électricité.

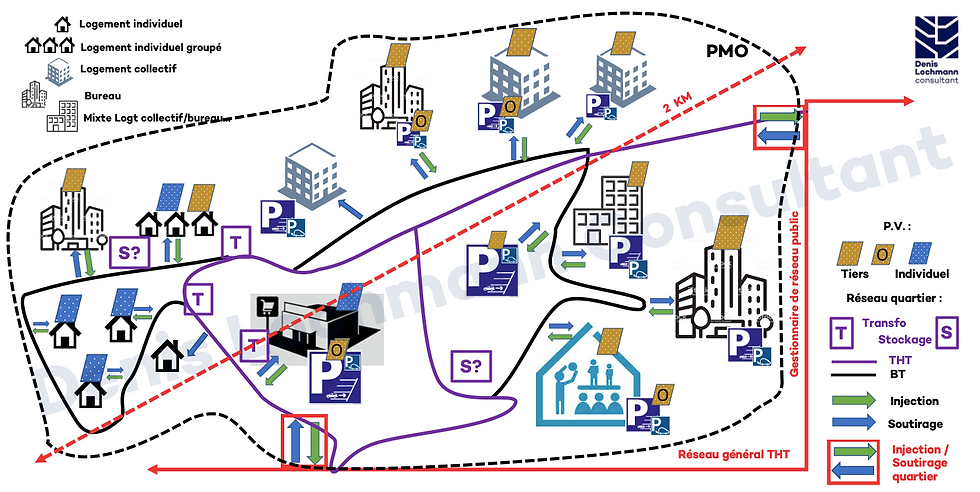

6. Le réseau conçu en « gisement » et en « circuit court »

Dans cette nouvelle vision, la conception technique du réseau de distribution énergétique doit être la résultante consolidée de cette conception revisitée des besoins, de la production et de l’autoconsommation. Elle se traduit non plus classiquement en soutirage mais aussi désormais en injection et ce, à la fois à l’échelle individuelle (la maison, l’appartement, l’usine, le commerce, le bureau…) mais aussi à l’échelle collective (l’immeuble, l’ilot, le quartier…).

Chaque quartier, chaque entité « d’autoconsommation collective » sera raccordée en soutirage/injection au réseau général via le « gestionnaire de réseau public » (ENEDIS la plupart du temps) et une convention fixera à la fois les modalités d’injection sur le réseau général et les modalités de partage de l’énergie à l’intérieur de l’entité.

Les autres sources d’approvisionnement feront l’objet de conventions complémentaires conventionnelles : gaz, réseau de chaleur, ...

Ce circuit court passe par un travail technique sur la conception du réseau, la performance des constructions mais aussi par la mise en place d’une entité juridique, dite Personne Morale Organisatrice ou « PMO » capable de gérer les échanges locaux et de revente des surplus. Cette « PMO » s’inscrit désormais également dans la notion de « Communautés d’Énergie Renouvelable » créée par la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat (4).

En agissant à ces six échelons complémentaires, le maître d’ouvrage de l’aménagement et son équipe est capable de proposer de façon très opérationnelle une conception de quartier à la fois sobre et organisé en gestion locale de l’énergie.

Schéma conceptuel d'une autoconsommation collective PV à l'échelle d'un nouveau quartier

Commentaires